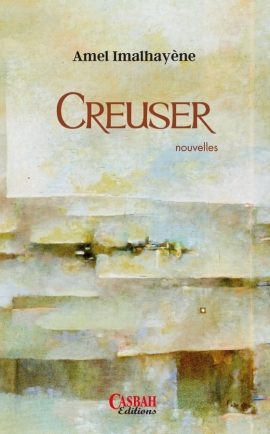

Dans son premier recueil de nouvelles, Creuser, paru en début d’année aux éditions Casbah, Amel Imalhayène écrit admirablement et creuse les mémoires : la sienne, et la mémoire collective, dans ses différentes formes et manifestations, à travers sept nouvelles, qui plongent dans l’âme humaine et explorent son rapport aux souvenirs, à l’oubli et à l’Histoire, avec un intérêt tout particulier pour les femmes et les violences qu’elles subissent – elles sont les héroïnes de plusieurs nouvelles.

Dans La Clé, il est question d’une famille condamnée à l’errance et l’exil ; Dans Les Eucalyptus, Malek a oublié mais son corps se souvient ; La Blessure est l’histoire d’une femme qui s’est sacrifiée mais qui n’a pas trouvé le soutien nécessaire auprès de sa communuauté dans son drame ; La Nuit est cet homme et ce père qui se souvient et oublie, et qui combat les ombres et ainsi ses peurs les plus profondes avec des livres ; Octobre est d’une certaine manière une histoire du passage à l’âge adulte ; L’Amazone est une survivante qui n’oubliera jamais, alors que Les Mémoires et la mer est un texte mélancolique sur Alger, l’histoire de ses lieux et une réappropriation de ceux-ci par l’imaginaire de la narratrice. Dans cet entretien, Amel Imalhayène, évoque ce recueil, son univers et celui de ses nouvelles.

[Entretien réalisé par: Sara KHARFI]

- Comment est né ce recueil de nouvelles ?

Amel Imalhayène: Ce recueil de nouvelles, Creuser, est né durant le confinement de 2020. Comment tant d’autres Algérien-nes dont les allers-retours ne cessent de »suturer » les deux rives de la Méditerranée, je me suis retrouvée brutalement coupée de ma famille et de mes paysages. J’étais en France, ils étaient de »l’autre côté », ou vice-versa. La sidération qui fut la mienne à ce moment-là – je ne parvenais pas à accepter cet état de fait, d’être une fois encore loin d’une partie de moi-même alors que la mort était omniprésente (la première fois ce fut dans les années 90 lorsque j’étais à peine adolescente) – cette sidération donc a suscité l’écriture. Les villes étaient vides, les rues résonnaient des pépiements des oiseaux comme nous ne les avions jamais perçus auparavant et la luminosité était belle à en mourir. Seule l’écriture a, à ce moment-là, donné corps et transformé la profonde mélancolie qui m’a submergée. Loin de mes paysages et des êtres que j’aime, j’ai »creusé » en moi pour donner forme à des paysages intérieurs, des décors qui incarnaient ma relation à cette terre, l’Algérie, la manière dont elle a façonné mon imaginaire, mes espérances et ma sensibilité. J’écris depuis longtemps des nouvelles, des réflexions, des poèmes mais je les considérais comme inaboutis. Le confinement, et avec lui le terrible sentiment de solitude, la peur de perdre mes proches, la crainte d’une mort solitaire, sûrement, tout cela m’a poussée à les retravailler et à les proposer à la publication. L’aggravation de la maladie de mon père a aussi agi comme un tison. Plus mon père se perdait dans l’oubli et plus se faisait jour l’urgente nécessité de rendre public ces écrits. Ainsi, j’ai sélectionné parmi les textes que j’avais déjà écrits ou ceux que me dictait l’éloignement, des nouvelles qui traduisent mon rapport à l’Algérie : rapport charnel aux paysages, rapport à la douleur des femmes, plus généralement des êtres, et des mémoires.

- Pourquoi « Creuser » ? Il est vrai, en même temps que vous creusez dans votre mémoire et dans la mémoire collective (colonisation, années 90, le drame des femmes à Hassi-Messaoud en 2001…), la mémoire des lieux aussi.

Oui vous avez raison, »Creuser », car l’image qui s’est imposée à moi alors que les liaisons aériennes étaient coupées, fut celle d’une plongée intérieure. Pas dans les méandres de ma vie mais dans les mémoires des paysages avant tout, la mémoire des lieux, comme vous le dites. Je n’ai jamais autant voyagé que lors de ce confinement : grâce à internet ou Google Maps, pour ne pas les citer, j’ai sillonné, comme je ne l’avais jamais fait auparavant, l’Algérie. Je me suis passionnée pour des études botaniques, des recensements de la faune et de la flore, des essais sur l’histoire environnementale. Bref, j’ai tenté d’enjamber la distance qui me séparait de cette terre pour la convoquer au plus près de moi. Ce faisant la fiction pouvait advenir et prendre le relais. J’ai intitulé ce recueil Creuser car il s’agissait au début d’exhumer des fictions nées d’une interrogation, d’un étonnement face aux effets de la mémoire. Creuser c’est en quelque sorte égratigner la surface, effriter les murs que l’on accepte comme évidence. Égratigner la surface, et trouver tapis des silences meurtris et douloureux dans les strates de nos vies ; violenter ces silences, les sommer de résonner pour recueillir leurs murmures et enfin accepter leurs contradictions. Creuser renvoie à une vision tellurique, organique quasi germinale des mémoires.

La fiction visite, selon moi, des mémoires douloureuses pour, non pas les exorciser, mais les traverser et me transformer un peu.

- Ce qui ressort (en tout cas pour moi) de la lecture de vos nouvelles est que l’oubli n’est que temporaire et que tous nos pas nous ramènent vers le souvenir. Le personnage de Malek par exemple de la nouvelle « Eucalyptus » est emblématique en ce sens : chez lui, la mémoire devient physique.

Je partage votre analyse. Tout paysage, toute émotion ou tout sentiment renferme, selon moi, en son creux, plus que des souvenirs, des mémoires. J’aurais tendance à penser que les souvenirs portent une dimension personnelle et anecdotique, là où les mémoires, justement, rassemblent la perception individuelle et la dimension collective d’un événement ou d’une époque. Elles peuvent coïncider ou dissoner ; on se sentira alors inclus ou exclu etc. On fabrique des souvenirs mais il me semble qu’on est traversé par des mémoires. J’ai des souvenirs très précis de mes premiers émois de baignades en mer Méditerranée, mais lorsque je m’y baigne je suis submergée par des mémoires de plénitude. Elles m’ont été sûrement transmises par ma mère et elles font écho, je pense, aux premières années de l’Indépendance, et à l’euphorie qui en suivit et qui, pour elle, se confondait avec les premières vacances au cours desquelles elle éprouva le sentiment de vivre et de profiter pleinement de son paysage. Mais par ailleurs, il se peut que certaines mémoires, porteuses d’événements complexes et dysphoriques, soient profondément ensevelies. Elles se nichent, à mon sens, d’autant plus profondément qu’elles ont été biffées, c’est-à-dire intentionnellement étouffées. Un détail alors réveille le traumatisme, quand bien même il n’a pas été vécu personnellement. Les mémoires ou les discours mémoriels qui nous façonnent ne sont pas forcément explicites. On en est imprégné par les silences, les attitudes de nos proches, de nos aïeux, voire par les paysages et ce qu’ils provoquent en nous. Ces mémoires portent l’empreinte et les infimes traces que la catastrophe, les menaces, la peur de la mort mais aussi les espoirs et les amours impriment à l’air du temps. Je tente par l’écriture d’éclairer mon lien à cet héritage. Dans la nouvelle Les Eucalyptus, deux regards se font face, celui d’un ingénieur forestier et celui d’un jeune homme qui vient se recueillir sur un lieu de déportation, l’île Sainte-Marguerite, face à Cannes. L’ingénieur décrypte le paysage de façon botanique, à l’aune de son savoir, et Amine, le jeune homme, le vit à travers sa quête personnelle de sens et de reconnaissance historique. Pourtant, c’est à Malek l’ingénieur que la mémoire refluera de façon quasi fantastique à la vue du paysage des eucalyptus. Auparavant, comme vous le soulignez, c’est physiquement que la mémoire de la déportation sera ressentie. Le corps a également sa mémoire : c’est pourquoi Malek ressent des étourdissements à la vue de ces arbres et il entend des voix. Le recours au fantastique rend sensible les effets invisibles et les empreintes dans notre inconscient des événements marquants qui traversent les générations, tout en laissant planer le doute. »Ensemencer la mémoire », comme je le précise dans la quatrième de couverture, c’est aussi se soustraire à la répétition mortifère du traumatisme. La fiction visite, selon moi, des mémoires douloureuses pour, non pas les exorciser, mais les traverser et me transformer un peu.

- La nouvelle « La Clé » s’intéresse au destin d’une famille sur plusieurs générations condamnées à l’errance et l’exil. C’est une nouvelle qui questionne la trace, et justement la clé est-elle le symbole de l’impossible retour ? Car on ne revient jamais comme on était parti, et (dans la nouvelle) jamais au point de départ.

La nouvelle La clé raconte une autre mémoire : celle de ceux qui sont partis, les »anti-héros » pour ainsi dire. Ainsi cette clé se transmet d’exil en exil : andalou, algérois, syrien et parisien. On exalte la résistance des héros tombés sur le champ de bataille. Je voulais sonder une autre forme de résistance : celle de la persistance de la langue et des mémoires. Je souhaitais imaginer cette femme qui était écrasée par la responsabilité d’être la gardienne de sa mémoire andalouse, et la prendre dans mes bras au moment où son monde et ses repères s’effondrent. Je voulais voir et donner à voir l’écroulement de cet univers mais je souhaitais également lui offrir cette »clé » comme un motif d’espoir. J’avais été surprise par le nombre non négligeable d’Algérois qui avaient quitté leur ville au moment de la conquête française pour s’installer en Syrie, entre autres. Cet exil résonnait avec celui, contemporain, des Syriens. Et l’exil reprenait encore : on pourrait parler de fuite, de dérobade mais il y a quelque chose de terriblement émouvant et admirable dans la persistance des pulsions de vie et à travers elles des mémoires qui traversent l’histoire. Ce père qui tente de convaincre sa fille de quitter Damas me touche énormément. Tout comme le refus outré de sa fille qui conçoit cet exil comme une trahison. La clé d’une maison perdue indique, à mon sens, que la maison est aussi intérieure et qu’elle se trouve, comme semble le signifier la douloureuse interpellation de Darwich, contenue dans la langue et sa puissance de création » Y a-t-il dans la langue suffisamment de terre pour y trouver notre toit ? » (et ce vers résonne tragiquement avec l’actualité). Cette clé ouvre également la porte des sacrifices acceptés par ces êtres qui quittent leur terre, pour de nombreuses raisons, mais surtout et avant tout pour offrir à leurs enfants autre chose que les misères de la guerre. L’exil métamorphose et aiguise profondément les sens et les doutes des exilés. Il enfante le sentiment de n’être de nulle part hormis du monde construit en son for intérieur. Il ne tue pas les mémoires pour autant. Les êtres en errance transbahutent leur langue, leur poésie, leur »roman familial » et personnel comme viatique dans ce nouveau monde. À ce titre, collectionner les clés de l’exil comme le fait le personnage de Goussem à la fin n’est pas sans rappeler l’œuvre de l’écriture. Mettre en lumière des bouts de vie oubliés, explorer des subjectivités, des singularités d’êtres que la grande histoire a effacées : voilà ce que je tente d’approcher. Les femmes qui ont été violées, les exilés qui ont pris la route, je souhaiterais les connaître intimement. Je le fais pour moi, parce que j’en ai besoin pour me projeter, pour avancer, pour accepter tout le legs, tout, pas uniquement les héros.

- Certaines nouvelles (la plupart même) sont consacrées aux femmes, avec des sujets lourds et douloureux, notamment le viol, l’exclusion sociale voire l’appel à la violence. En même temps et dans beaucoup de ces nouvelles, il y a une célébration de la sororité, de la bienveillance féminine. Pourriez-vous évoquer, même brièvement, de la construction des personnages féminins dans vos nouvelles ?

Effectivement plusieurs nouvelles mettent en scène des personnages féminins qui ont subi des violences. Viol pendant la guerre, après la guerre, corps en sursis dans l’espace public : oui le corps de la femme est, selon moi, mémoires à s’approprier. Pas uniquement, évidemment, mais dans ce recueil, dans la recherche de ce rapport à la mémoire, il me semble que les mémoires féminines sont emblématiques de l’Algérie : elles drainent une charge quasi explosive de douleurs mais dans le même temps elles renouvellent et elles hâlent le long du rivage des désirs la vie dans toute sa complexité et ses contradictions. La société, me semble-t-il, est traversée par le conflit fécond entre la mémoire et l’oubli, ou plutôt l’oblitération (l’oubli n’étant pas forcément intentionnel). Il y a vingt ans a eu lieu cet événement traumatique à Hassi Messaoud : une chasse aux sorcières, littéralement. Avec ce que l’on réserve aux sorcières : viol, violences et terreur. Certaines ont été ensevelies vivantes, comme éradiquées de la surface. Cette lecture n’est pas métaphorique, elle est hélas mémoire de corps. Il n’est pas anodin que ce déchaînement se soit réalisé au sortir de la décennie noire, et il continue, il me semble, sous d’autres formes. Cette violence est si ouvertement banalisée, si littérale dans son accomplissement (la haine de l’autre comme exutoire à la misère sociale, à la haine de soi, à la peur de soi, à l’ignorance de soi et de son désir coupable) qu’on n’a pas même à faire œuvre d’analyse. Mais souvent il appert que ce qui est sous nos yeux, qui est quasi transparent nous aveugle et nous nous en éloignons. On détourne le regard de cette violence car elle méduse et elle terrorise, ce qui est, sûrement, recherché. Au moment où la société déploie tant d’énergie à oublier ces sujets difficiles, déplaisants, à ce moment-même elle ne fait qu’amplifier la violence qui lui est infligée, qui nous est infligée, que nous soyons hommes ou femmes. Car ne nous méprenons pas sur les violences infligées aux femmes, elles font signe, dans ce cas précis, vers la quintessence de l’humaine condition : une altérité ramenée à sa plus pure expression, altérité considérée comme une menace d’altération de l’identité. L’écriture, et la liberté qui la définit, panse ce monde et offre des moments de grâce. Ce peut-être dans la mise en scène de cette sororité, comme vous le décrivez, la solidarité, les infimes moments de joie de la vie. Encore une fois, toutes ces pulsions de la vie, toutes ces futilités et ces contradictions qui poussent à avancer malgré la terreur distillée dans nos quotidiens. Les personnages féminins, pour finir et revenir à votre question, me semblent emblématiques de cette attitude existentielle.

- Dans la nouvelle « La Blessure », il y a cette phrase terrible et très belle « Que la paix vînt et avec elle l’oubli ! ». Quand est-ce que la mémoire se réveille, selon vous ? Est-ce dans le chaos ?

Selon mon expérience et ma sensibilité, oui effectivement, je pense que les mémoires, ou tout du moins mes mémoires, se révèlent dans le chaos et le déchirement du tissu du réel par l’expérience de la mort. Elles se réveillent et s’avèrent lancinantes dans la quête du sens ou des sens. Elles se manifestent dans des détails infimes et qui paraissent insignifiants mais qui, dans le fond, vont affecter l’être, son langage et sa façon d’habiter le monde. Nous avons un lien très affectif à l’Histoire parce qu’il me semble que le peuple s’est intronisé acteur de premier plan. J’ai le sentiment que dans notre société se déploie une sorte d’hypertrophie de la fonction mémorielle. Chacun-e est le dépositaire et le garant de la mémoire du pays : c’est ce que le Hirak a démontré, un lien viscéral au récit national. Face à la confiscation par l’écrit de ce récit, se déploie une geste orale des mémoires. En même temps, nous avons dans notre culture, et d’ailleurs encore une fois, culture populaire et orale, une injonction à l’oubli pour que le temps fasse son œuvre. Par exemple il y a cet extraordinaire adage : « Li fet met » qui semble reprendre l’injonction de Nietzsche de ne pas laisser les morts enterrer les vivants. Ainsi, »Que la paix vînt et avec elle l’oubli » ramasse cette antinomie, cette injonction contradictoire d’une mémoire apaisée et donc abolie. Hériter des mémoires peut se révéler douloureux, comme je le disais, mais surtout paralysant : que faire de cet héritage ? Celui de la mémoire renferme ce paradoxe puissant : bien qu’évanescent, ses empreintes impriment des traces indélébiles. Porter, recueillir le fardeau de la mémoire, comme Enée porte Anchise sur ses épaules en quittant Troie, alourdit et entrave la marche vers l’avenir. Alors encore une fois que faire ? Se décharger de ce fardeau ? Ou pire l’enfouir ? Il refluera comme il le fait dans les tragédies grecques. Le secret, la faute sacrificielle souillent le passé et portent une ombre menaçante sur l’avenir. La mémoire ne recouvre pas forcément la notion de faute mais l’oblitération, comme je le disais, empêche d’avancer. Cette mémoire étouffée, à l’origine de traumatismes, de silences, d’angoisse, celle-ci m’intéresse. Elle est douloureuse quand on découvre, il me semble, à sa source le refus d’accepter tout le legs mémoriel, dans toute son ambiguïté, son caractère équivoque et ambivalent. Bref un événement et des réactions qui traduisent la part d’humanité, de complexités, de paradoxes que chaque être porte en lui. La mémoire révèle autant ce qu’elle tait que ce qu’elle exalte.

- L’art est présent dans ces nouvelles, aussi bien dans « La Nuit » où vous évoquez la douloureuse histoire du grand peintre Issiakhem et les livres qui servent de rempart contre « la nuit » et ses ombres ; que dans « Octobre » où la musique dit le non-dit et le refoulé. L’art allège la douleur ou est-ce qu’il la transcende ?

J’accorde une grande place à l’art, vous avez raison. Il y a une phrase que l’on attribue à Paul Klee que je trouve très profonde : »l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Au-delà d’un réconfort ou d’une contemplation, l’art nous donne à voir des relations, des émotions, des significations jusqu’alors inconnues de nous mais qui, au moment où nous les admirons, sonnent comme une évidence déjà pressentie. Écouter du Bach ou contempler un tableau d’Issiakhem ouvre les portes de notre intériorité et nous rend réceptifs à autre chose que nous-même : l’altérité et l’absolu.

Selon mon expérience et ma sensibilité, oui effectivement, je pense que les mémoires, ou tout du moins mes mémoires, se révèlent dans le chaos et le déchirement du tissu du réel par l’expérience de la mort. Elles se réveillent et s’avèrent lancinantes dans la quête du sens ou des sens. Elles se manifestent dans des détails infimes et qui paraissent insignifiants mais qui, dans le fond, vont affecter l’être, son langage et sa façon d’habiter le monde.

- En lisant votre nouvelle « Octobre », et notamment lorsque vous décriviez le voisinage, j’ai eu en tête une scène de film de Merzak Allouache, « Les Terrasses », et précisément l’histoire d’une amitié silencieuse et par terrasses interposées entre deux femmes de deux mondes. Je n’ai pas de question précise ici mais je voulais vous dire que vous avez une écriture très imagée et que ma mémoire a été réveillée.

Je vous remercie pour cette remarque. Je n’ai pas le souvenir de cette scène dans le film d’Allouache . Mais effectivement, ma perception d’Alger, plus largement des paysages algérois, me semble avant tout visuelle, quasi photographique. J’ai le souvenir de m’être plongée très jeune dans la contemplation de la vue d’Alger de la fenêtre de l’appartement que nous occupions. J’ai eu le privilège de vivre dans des lieux qui offraient une vue magnifique sur Alger et sa baie. Je pense que cela a vraiment conditionné mon rapport à cette ville.

- La dernière nouvelle du recueil « Les mémoires et la mer » tranche un peu avec les autres nouvelles, notamment par l’utilisation du « je » (fictionnel ou autofictionnel ?) Pourquoi le choix de cette nouvelle précisément dans ce recueil ? Un texte mélancolique où on est sur la mémoire émotionnelle, les souvenirs, la mémoire des lieux, et cette appropriation, réappropriation du passé… c’est l’Histoire et ses conséquences et ses traces sur l’espace et l’être.

Ce texte, Les Mémoires et la mer, est en effet un peu à part. C’est un hommage : hommage à la chanson de Ferré, La Mémoire et la mer qui est un magnifique poème, hommage à mon père et mon grand-père et puis surtout hommage à Alger. Le premier vers du poème de Ferré : »La marée je l’ai dans le cœur qui me remonte comme un signe » a toujours suscité en moi une intense émotion. Il ouvre grand, je trouve, les portes de la mémoire, justement. Le décor de ce texte existe vraiment, c’est une villa dans laquelle ma famille a vécu, tout comme Jules Meyer au tout début du 20ème siècle comme l’attestent les photos que j’ai découvertes aux Archives nationales d’Outre-mer. Par contre pour le reste, c’est de la fiction car je n’étais pas née à cette époque. Mais justement, lorsque je »creuse » et que j’interroge mon rapport à ce legs de la mémoire, alors je l’ensemence. Je déploie un univers fictionnel et ça me permet d’habiter autrement les mots et les sensations dont j’ai hérité. Mon grand-père était un homme remarquable et très impressionnant pour la petite-fille que j’étais. Son honnêteté et sa rigueur morale se lisaient dans ses gestes, ses interrogations et ses indignations. Il a été victime, comme beaucoup d’autres, d’une campagne diffamatoire qui a porté atteinte à son honneur et il ne s’en est pas vraiment remis. Petite, je l’ignorais mais je ressentais dans ses exclamations et ses étonnements sa blessure intime. Je ressentais également sa sidération face à la violence de l’époque qu’il avait traversée. Quant à mon père, c’est lui qui me chantait Ferré et m’a fait découvrir la poésie. La mélancolie qui sourd de ce texte trouve naissance dans le contexte dans lequel il a été écrit, la solitude due au confinement, mais également dans l’aggravation de la maladie de mon père dont la mémoire sombrait. Enfin il y a Alger, cette ville incroyable, à la vitalité exubérante et qui empile comme un mille-feuille les vivants, les traces, les fantômes partout : dans ses noms, sa double nomination, ses tracés, ses ruelles et ses nouvelles extensions. Elle suscite aussi un certain rapport à l’Histoire.

- « Creuser » est votre premier texte publié. Pourriez-vous parler de votre parcours et votre rapport à l’écriture ?

J’ai suivi un parcours littéraire : j’ai étudié la littérature et la philosophie. Je me suis intéressée à l’œuvre de Mohammed Dib car je suis sensible à la poésie de cet auteur. Les thématiques qui traversent son œuvre m’interpellent : le mystère, le silence, la parole, la quête, l’étrangeté etc. Je favorise les croisements de regards, de cultures, d’inspirations car j’ai le sentiment de me situer moi-même à la confluence de plusieurs courants. La philosophie est également une source d’inspiration profonde, notamment l’esthétique. Par ailleurs, j’ai, par mon univers familial, un lien privilégié à la littérature et à l’écriture. Nous avions une bibliothèque fournie et un environnement propice à la découverte de la lecture, sans parler des personnalités hors normes de notre famille, véritables personnages de roman. Je me consacre actuellement à de nouveaux projets d’écriture.

S. K.

- Creuser d’Amel Imalhayène. Recueil de nouvelles, 112 pages, éditions Casbah, Alger 2023. Prix 750 DA.

En savoir plus sur Algérie Littéraire

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.